両国高校は、明治34年に東京府立第一中学校(現・日比谷高校)の分校として開校した学校です。当時は府立第三中学校といい、明治38年から43年まで芥川龍之介(明治25.3.1~昭和2.7.24 小説家)が在籍していた学校としても知られています。三中時代の芥川は、英語と漢文が抜群にでき、第一高等校(旧東大予備門)への進学も、成績優秀のため無試験で合格するほどだったそうです。

芥川の旧制中学5年間の担任は、のち三中二代目校長となる広瀬雄(明治7~昭和39 教育者)。広瀬はいち早く芥川の才能を見抜き、自宅に呼んでまで英語の講義をしてやるほと熱心に指導していました。そんな広瀬を芥川も終生師として仰ぎ、交友は生涯続くこととなりました。

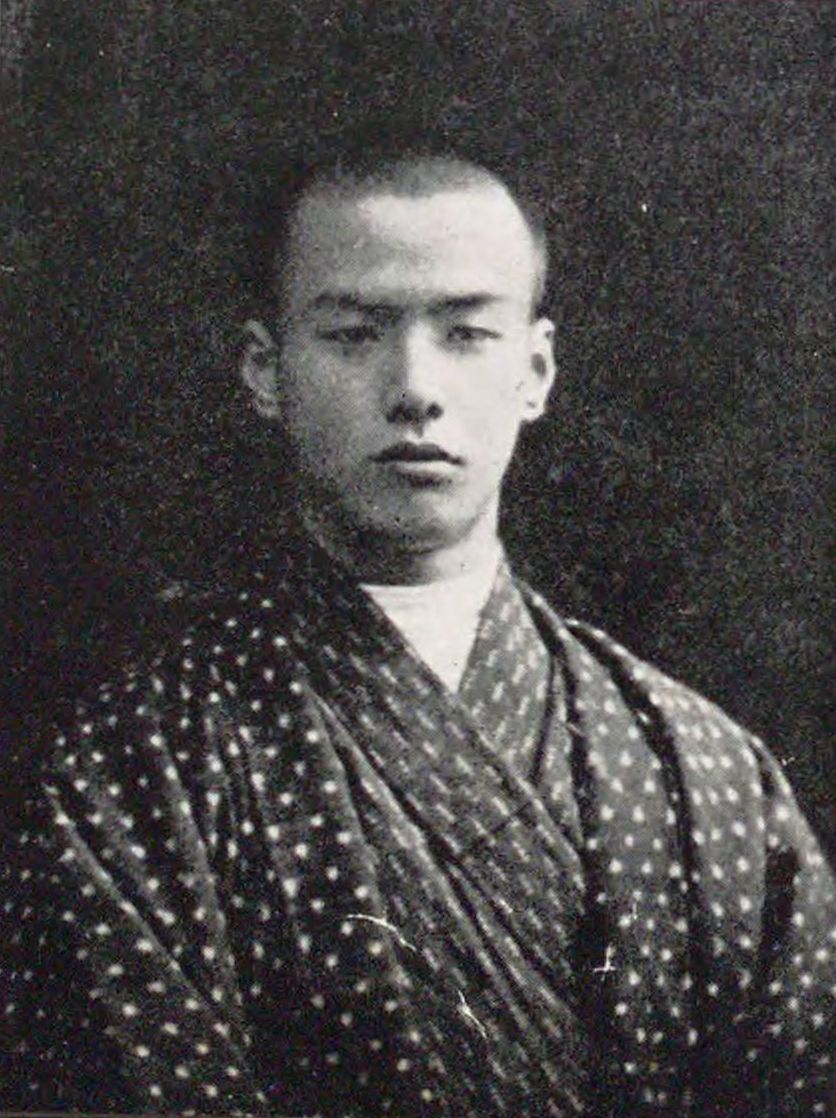

(一高時代の芥川龍之介)

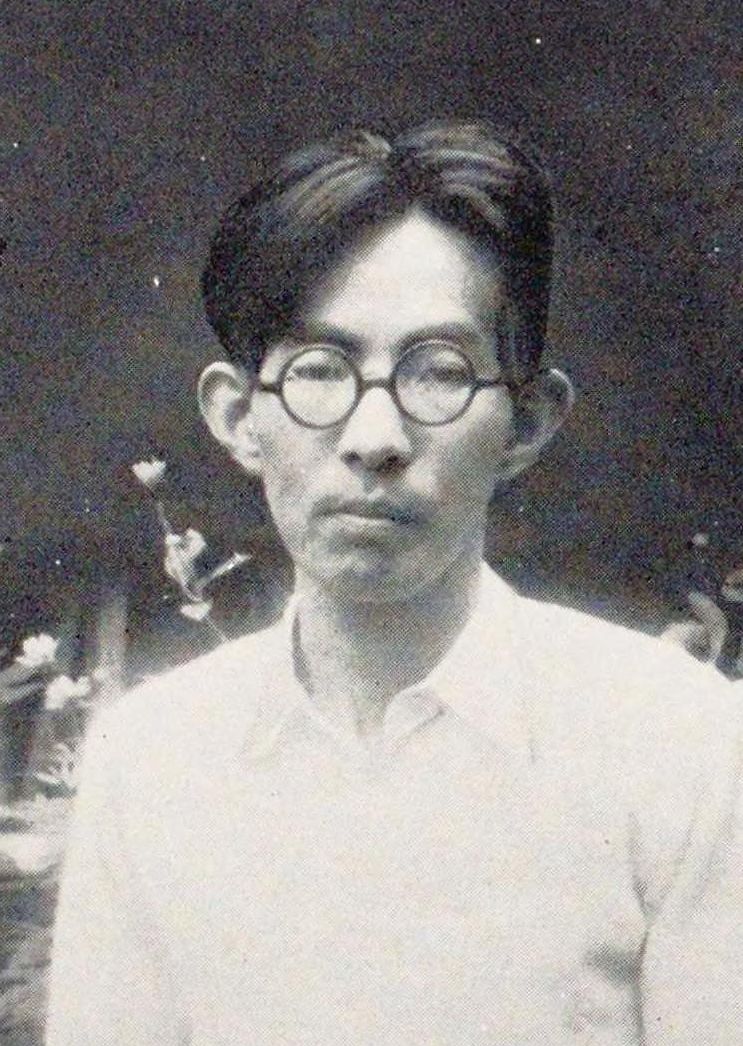

三中の卒業生は芥川の他にも、芥川の友人久保田万太郎(明治22.11.7~昭和38.5.6 小説家・俳人)、芥川を師と仰いだ堀辰雄(明治37.12.28~昭和28.5.28 小説家)、立原道造(大正3.7.30~昭和14.3.29 歌人・建築家)など文士も数多く、そのためか現在の両国高校でも、国語指導の評判は高いようです。

(堀辰雄)

両国高校の校門をくぐったすぐ先には、卒業生芥川龍之介の文学碑。

「大川の水」(大正3.4.1『心の花』)の一節。彫られた文字は、やはり三中出身で芥川に関する論考も多い吉田精一(明治41.11.12~昭和59.6.9 国文学者)の筆によるものです。

もし自分に「東京」のにほひを問ふ人があるならば、自分は大川の水のにほひと答えるのに何の躊躇もしないであらう。独にほひのみではない。大川の水の色、大川の水のひゞきは、我愛する「東京」の色であり、声でなければならない。自分は大川あるが故に、「東京」を愛し、「東京」あるが故に、生活を愛するのである。

「大川」とは隅田川のこと。大川端の本所両国で育った芥川は、終生大川を愛し慈しみました。三中を卒業した年の10月、芥川家は両国から仮住まいの新宿へ、そして田端へと転居していきますが、「大川の水」によると

此三年間、自分は山の手の郊外に、雑木林のかげになつてゐる書斎で、静平な読書三昧に耽つてゐたが、それでも猶、月に二三度は、あの大川の水を眺めにゆくことを忘れなかつた。

と記しています。続けて芥川は、

動くともなく動き、流るゝともなく流れる大川の水の色は、静寂な書斎の空気が休みなく与へる刺戟と緊張とに、切ない程あわたゞしく、動いてゐる自分の心をも、丁度、長旅に出た巡礼が、漸く又故郷の土を踏んだやうな、さびしい、自由な、なつかしさにとかしてくれる。大川の水があつて、始めて自分は再、純なる本来の感情に生きることが出来るのである。

とまで記しています。芥川にとって大川は母なる川。大川の水は芥川を、本来の自分に還してくれる川だったようです。

まだ大川端を離れて3年、若干22歳の芥川が故郷の水を想い描く「大川の水」は、熱っぽく纏綿たる描写をもって、時に大川をイタリアのヴェネツィアに見立てたり、班女、業平、十六夜清心など隅田川文学の系譜をひきながら、詩情豊かに綴られていきます。

芥川の生きた明治・大正時代の隅田川流域は、もうすでに近代化・工業化が進み川の水も汚れはじめています。砂洲も埋められ川の流れも変わり、床しい情緒を感じさせる渡し船も減りはじめていました。そんな現実も当然芥川は認識していましたが、それでもなお揺籃としての大川を、纏綿たる美文で床しく綴る芥川の「大川の水」は、武蔵野の昔から江戸浄瑠璃的世界の情緒の残る大川を、まるで幻影のように、ある種桃源郷的な理想郷として、失われつつあるからこそ憧れるがごとく描きあげているようです。

自分はどうしてかうもあの川を愛するのか。あの何方と云へば、泥濁りのした大川の生暖かい水に、限りない床しさを感じるのか。少しく、其説明に苦しまずにはゐられない。唯、自分は、昔からあの水を見る毎に、何となく、涙を落としたいやうな、云ひ難い慰安と寂寥とを感じた。完く、自分の住んでゐる世界から遠ざかつて、なつかしい思慕と追憶の国にはいるやうな心もちがした。

「云ひ難い慰安と寂寥」を感じさせる大川。この床しい大川があるからこそ、芥川は今の「東京」を愛することができ、この「東京」あるが故に、今の生活をも愛しうるのだと述べているようです。

さて、「大川の水」の文学碑を離れて、両国高校の周りをぐるりと巡ると、もうひとつ記念碑が立っているのに気づきます。

「国産マッチ発祥の地」。

両国高校の敷地は、明治9年に設立された新燧社という、日本初のマッチ製造会社の跡地なのだそうです。一晩で180本もの煙草を吸った⁉という逸話のある芥川龍之介の母校としては、これまたぴったりな⁉記念碑ですね。

| 大川の水/追憶/本所両国 |

||||

|

両国高等学校・付属中学校

東京都墨田区江東橋1-7-14

参考文献

『芥川龍之介全集 第一巻』芥川龍之介 1995.11.8 岩波書店

『年表作家読本 芥川龍之介』鷺只雄 1992.6.30 河出書房新社

『新潮日本文学アルバム13 芥川龍之介』1983.10.20 新潮社

ランキングに参加しています。ポチっとしていただけると嬉しいです。

ご覧いただきありがとうございました。