両国の鉄橋は震災前と変らないといつても差支ない。たゞ鉄の欄干の一部はみすぼらしい木造に変つてゐた。この鉄橋の出来たのはまだ僕の小学時代である。しかし櫛形の鉄橋には懐古の情も起つて来ない。僕は昔の両国橋にーー狭い木造の両国橋にいまだに愛惜を感じてゐる。それは僕の記憶によれば、今日よりも下流にかゝつてゐた。僕は時々この橋を渡り、浪の荒い「百本杭」や蘆の茂つた中洲を眺めたりした。中洲に茂つた蘆は勿論、「百本杭」も今は残つてゐない。(「両国」)

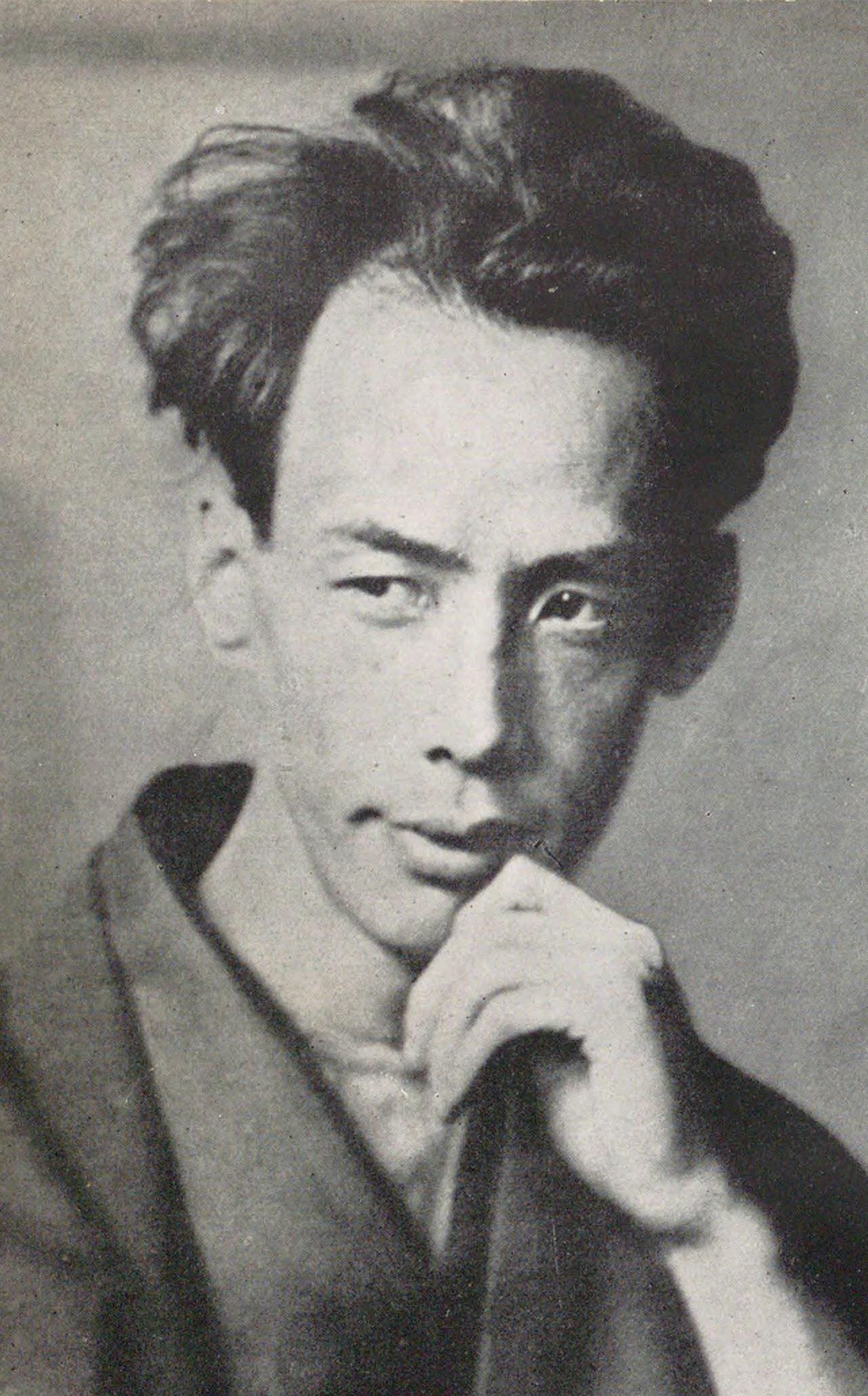

これは昭和2年5月2日から22日にかけて、当時毎日新聞社の社員だった芥川龍之介が社命を受けて、『東京日日新聞(夕刊)』に「東京大繁盛記(46~60)」の標書のもと、「本所両国」という題で書いた回想ルポタージュの一節です。

「震災」というのはもちろん、この文章が書かれた4年前の大正12年に起きた関東大震災のこと。生後間もなくの明治25年から第一高等学校に入学する明治43年までを、本所両国で過ごした芥川にとって、この地は江戸から明治、そして大正、昭和へと流転する世相の激動を、まざまざと見せつけられる地でもありました。

その象徴ともいえるのが「両国橋」。

明治二三十年代の本所は今日のやうな工業地ではない。江戸二百年の文明に疲れた生活上の落伍者が比較的多勢住んでゐた町である。(「大溝」)

という江戸の名残を伝える明治中頃に架かっていたのは、もちろん現在の両国橋ではなく木造の橋でした。

両国橋が隅田川に架けられたのは江戸時代。かの振袖火事こと明暦の大火で、橋がなかったため逃げられなかった多くの人々が亡くなってしまったため、防火・防災目的で架けられたのが始まりでした。

二代目両国橋 (『名所江戸百景 両国大川ばた』歌川広重 1857 国立国会図書館デジタルコレクション)

木造の両国橋は、架橋から何度も流出、焼落の憂き目に遭い、その度に架けかえられ、芥川の暮らしていた頃には、明治8年にオランダ人技師アイザック・アン・リンドー(1848 土木技師)の設計指導によって、西洋式の木造橋が架けられていました。

明治時代の木造両国橋 (『日本之名勝』瀬川光行編 明1900.12 国立国会図書館デジタルコレクション )

しかしこの橋は、明治30年8月の花火大会で、群衆の重みに耐えきれず崩落。死傷者数十名を出してしまい、この事故を最後に木造橋は架けられなくなり、明治37年に曲弦トラス3連桁の鉄橋が架けられることになったのです。

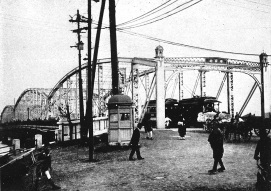

鉄の両国橋(『東京府名勝図絵』田山宗尭 編 明1912.5. 国立国会図書館デジタルコレクション )

近代を象徴するかのような鉄橋。その時いまだ江戸の情緒を色濃く残していた本所に、こんな鉄の塊が据え付けられたとなると、ゆかしい木造の橋を愛していた芥川には、さぞかし不快に感じられたことでしょう。鉄の両国橋はかつて「大川の水」(大正3.4.1『心の花』)で、大川(隅田川)をヴェネツィアに見立てたり、古典隅田川文学の系譜をひきながら、纏綿たる情緒で謳い上げた芥川にとって、思慕と追憶の景色を台無しにしてしまう無粋なものでしかなかったのです。そのため両国を離れて何年も経った後でも、「櫛形の鉄橋には懐古の情も起つて来ない。僕は昔の両国橋にーー狭い木造の両国橋にいまだに愛惜を感じてゐる。」という、先程の感慨も起こってきたものと思われます。

(『東京大寫眞帖』1930 国立国会図書館デジタルコレクション)

けれどもこの鉄鋼トラス橋は、原龍太(嘉永7.10.15(陰暦)~1.12.30 工学博士)と金井彦三郎(慶応3.8~昭和7.1.7 官僚)という、浅草橋や江戸橋を建てた名コンビによるもの。原・金井は、美しい芸術的な装飾橋を得意とする設計者たちでもありました。

両国橋は、高欄の植物模様くらいしか装飾はありませんが、現代の我々からみると、3連のアーチが軽やかで美しく、橋のたもとに建った初代国技館とともに、夜景などは大正期の幻影をみるかのような、ノスタルジックな美しさが感じられます。

この橋は関東大震災にも耐え補修されながら、芥川の亡くなった2年後の昭和4年まで、両国橋として使われました。そして両国橋としての役目を終えたのちは、昭和7年に日本橋川から分かれる亀島川の霊巌島と鉄砲洲を結ぶ「南高橋」として、1連部分のみですが再利用されることに。

江戸時代からこの南高橋周辺は、樽廻船の荷揚げ港で問屋や蔵が立ち並び、また花街としても栄えていた所だったのだそうです。しかしこの一帯も、関東大震災で甚大な被害を受け、震災後は倉庫街となっていきました。昼間は荷揚げの人足などで黒山の人だかりとなるこの地域も、倉庫街ですから夜は燈火も少なく、明治5年にはすでに花街も廃止されていたので、夜はずいぶんひっそりとした様子になっていたようです。

永井荷風(明治12.12.3~昭和34.4.30 小説家)の『断腸亭日乗』(大正6.9.16~昭和34.4.29)には、

歌舞伎座前より乗り合い自動車に乗り鐵砲洲稲荷の前にて車より降り、南高橋をわたり越前堀倉庫の前なる物揚波止場に至り石に腰掛けて明月を観る。石川嶋の工場には燈火煌々と輝き業務繁栄の様子なり。水上には豆州大島行の汽船二三艘泛びたり。波止場の上には月を見て打語らう男女二三人あり。岸につなぎたる荷船には頻に浪花節をかたる船頭の聲す。(昭和9.6.26)

と、昭和初期の南高橋周辺の様子が記されています。

(永井荷風)

夏は花火で賑わう両国の往来から、ひっそりとした倉庫街へ身を移したこの橋は、その後の東京大空襲にも耐え現在に至っています。芥川には本所両国の工業化の権化のような扱いで、思慕と追憶の国を壊す物のように嫌われていましたが、現在この橋は鉄橋の道路橋としては最古のものとなり、繊細な装飾の美しい独特な風情のあるノスタルジックな橋として、地域の人々に親しまれているようです。

芥川は木造の両国橋に、ヴェネツィアや江戸の幻影を見ましたが、時は流れ、現代の我々は古びたこの鉄橋に、明治・大正の幻影を見ているようです。

奇しくも鉄の両国橋が移設された南高橋は、芥川の生家のある入船町にほど近い所でもありました。

さて、こちらは現在の両国橋。

現在の両国橋は、昭和7年に架けかえられたもので、今や橋の上には高速道路も走り、この両国橋の姿をみたら、いったい芥川は何というだろうかと思う風情になってしまっていますが、この両国橋も南高橋同様、あの東京大空襲にも耐えた橋。

明暦の大火を機に架けられた両国橋は、江戸時代の度重なる火災に関東大震災、そして東京大空襲と、いくつもの歴史的禍火を受け、その悲しい記憶が染み込んだ橋でもありました。

| 大川の水/追憶/本所両国 |

||||

|

| 摘録 断腸亭日乗 上 |

||||

|

参考文献

『芥川龍之介全集 第一巻』芥川龍之介 1995.11.8 岩波書店

『芥川龍之介全集 第十五巻』芥川龍之介 1997.1.8 岩波書店

『年表作家読本 芥川龍之介』鷺只雄 1992.6.30 河出書房新社

『新潮日本文学アルバム13 芥川龍之介』1983.10.20 新潮社

『荷風全集 第二十一巻』永井壯吉 1963.10.12 岩波書店

両国橋

東京都中央区湊1~新川2

ランキングに参加しています。ポチっとしていただけると嬉しいです。

ご覧いただきありがとうございました。