「幻の門ここすぎて叡智の丘に我等立つ」(堀口大學作詞・山田耕筰作曲『幻の門』)と歌われたのは、慶応義塾大学三田キャンパス東館奥にあるこの門。

旧島原藩中屋敷跡地に建つ慶応義塾大学三田キャンパスは、大正2年に中屋敷時代からあった木造の門を改造して、左右に花崗岩の門柱を4本据え、鉄の門扉を付けてこの門を正門としていました。

昭和34年の南校舎竣工と同時に南門ができると、正門の名を南に譲り、この門は東門として使われていくことに。

「幻の門」といわれるようになったいわれは、「門標が掲げられていなかったから」などといわれることもあるようですが、やはり冒頭にあげた応援歌の『幻の門』によるというのが一般的な解釈のようです。

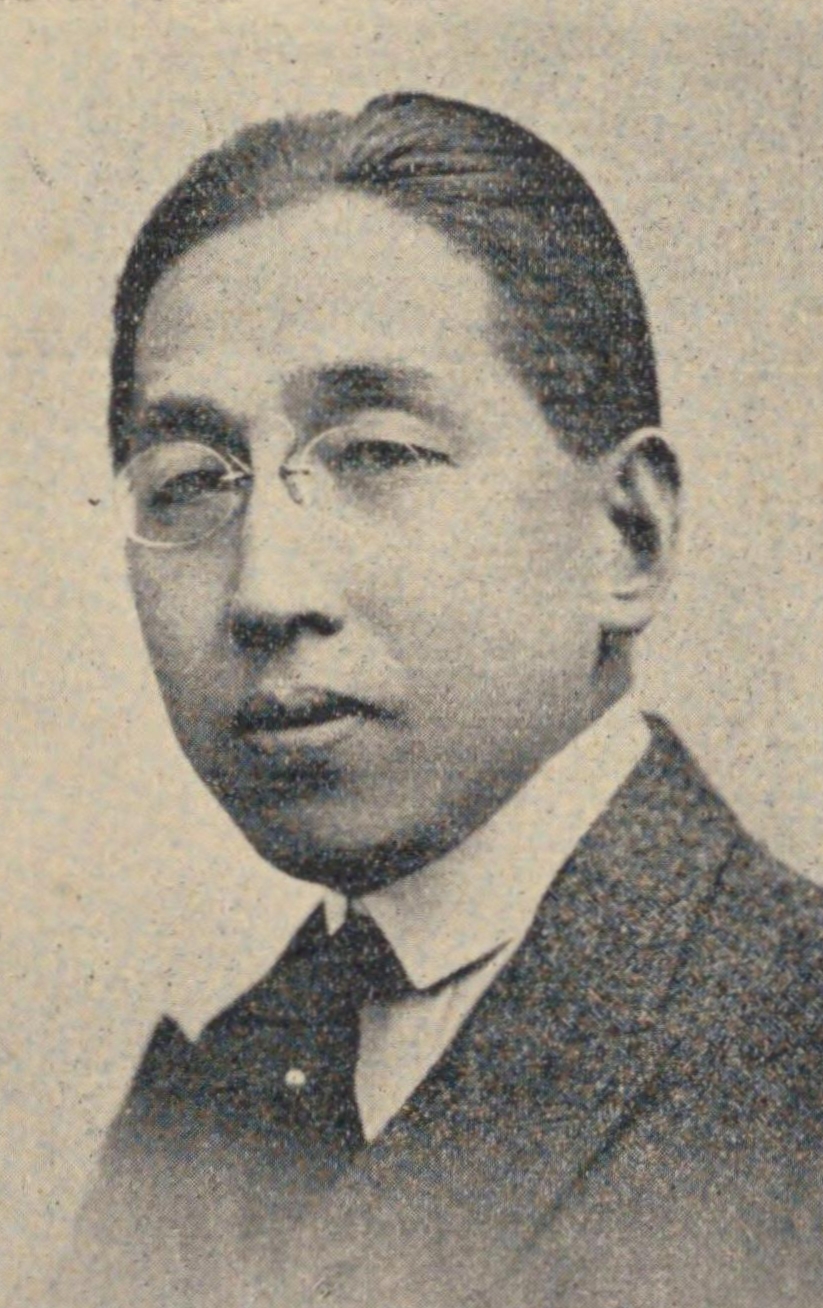

作詞をした堀口大學(明治25.1.8~昭和56.3.15 詩人・仏文学者)はこの門のことを、たとえ外見は粗末でも「青春のあこがれと理想を迎え入れる大きな門が聳え立ってゐるやうに感じられたものでした。これがまた形式にとらわれない塾の精神と相通じるやうに私には思へたものでした。即ちこれを『幻の門』と呼んであの歌に歌いあげた次第です」と、後に亀山三郎宛書(昭和30.3.3)で述懐しています。

(堀口大學)

石畳の坂道を上って、右手に郵便局を見ながら幻の門を、その先に旧図書館を仰ぎ見るこのアプローチを愛する塾生・塾員は多く、南の正門よりもあえてこの幻の門を使うという人もいたものでした。

坂下から仰ぎ見る旧図書館。

しかし平成11年になると新たに東館建設のため、幻の門は惜しまれながら封鎖されてしまいます。

このまま幻の門がなくなってしまうのか、幻の門が本当に「幻」になってしまったと嘆く塾生・塾員も多くいました。

けれど平成12年、東館が完成すると、東館のアーケードを抜けブリッジをくぐった石畳の坂道の先に、中屋敷時代からある馬留石とともに、幻の門は移設されました。

幻の門から東館ブリッジを臨む。

馬留石。

かつての門扉は、陸橋壁面の機械室扉部分に。

かつての坂道のカーブの名残が・・・。この先に幻の門は建っていました。

現在はもう、門としての機能はなくなってしまいましたが、今もなおひっそりとキャンパスの片隅で、若者たちの青春の憧れと理想を迎え入れてくれています。

春。また新たに若き血が、憧れと理想を持ってこの門をくぐります。

東京都港区三田2-15-45

参考文献

『慶應義塾百年史 中(前)』慶應義塾編 1960.12.20

ランキングに参加しています。ポチっとしていただけると嬉しいです。

ご覧いただきありがとうございました。